专访建筑师王伟侨

人物介绍

王伟侨,建筑师,广东潮汕人,1989年生。现任东南大学建筑学院讲师、硕士生导师,源工作室主持建筑师。

求学内外,精进不辍。2014年,王伟侨自同济大学建筑学本科毕业,被评为上海市优秀毕业生,获国家留学基金委全额奖学金,赴西班牙马德里理工大学攻读硕博学位;2018年,获马德里理工大学奖学金赴哈佛大学文理学院访学;2022年,以Sobresaliente Cum Laude荣誉获马德里理工大学高等建筑技术学院博士学位;2023年,获上海市“浦江人才”称号;2024年,完成同济大学建筑学博士后研究。

贯通中西,开拓创新。王伟侨的主要研究方向包括城市更新与文化遗产再生、跨文化视野下宗教建筑空间比较、佛教建筑数字人文研究,是一位兼具国际视野与本土实践的复合型学者。她创新提出“时空修补”理论,主张通过空间秩序的重构激活历史记忆,将碎片化的时空转化为具有延续性的整体图景,参与城市记忆的重建;主导创建“佛教建筑时空地图数据平台(http://buddhist.wiki/)”,通过数字化手段整合全球佛教建筑图文数据,为广大宗教场所、科研机构及信众群体提供便利。

精心策展,文化搭桥。2019年,王伟侨精心策划“曲径通幽:中国汉传佛寺建筑空间展”。该展在西班牙多个城市巡回展出,不仅为外国观众提供了重新认知中国佛寺建筑的全新视角,更通过建筑空间的艺术语言搭建起跨文化理解的桥梁,有效促进了中国传统文化的国际传播。

晨钟暮鼓,新旧融合。2020年,王伟侨围绕“晨钟暮鼓”的设计理念,结合七塔禅寺的历史文化与建设实际,主持寺院周边“三馆三园”项目的整体规划以及建筑、室内、景观等方面设计工作。在多方的通力合作之下,巧妙地在寺院文物建筑边新建现代建筑,并自然融入都市环境,成功打造宁波市区一大文化地标。

七塔禅寺周边“三馆三园”(栖心图书馆、东津艺术馆、素斋馆、银杏园、桂花园、樱花园)项目是千年古刹建设都市寺院的重大工程,也是道场践行人间佛教理念、积极回馈社会的有力举措。项目自2016年开始谋划,2020年着手设计、2022年正式动工,2024年土建告竣,期间得到政府部门的大力支持,凝聚了十余家企业的协同力量。

设计乃建筑之灵魂,本期《报恩》专访项目建筑师王伟侨博士,深入探析其贯通中西的求学经历对个人设计理念的影响,以及其创新提出的“时空修补”理论在该项目中的具体呈现,内容记录如下。

一、绘画启蒙,思考引路

我从小喜欢创作和绘画。由于生长在海边,经常会拿捡回来的贝壳做一些立体雕塑,可以视作对建筑的启蒙。小学二三年级开始,我便跟随专业老师学习绘画,偶尔也会参加美术比赛,这段经历不仅让我累积了美术功底,也对我后来从事建筑设计工作有着不小的影响。

一方面,绘画打开了我的想象力和认知能力。作为一个广东人,小学时候的我对于树的认识非常单一,日常见到的都是青翠树木,很难想象北方的枯枝落叶,所以笔下的树木都是绿色。绘画老师告诉我,树木不止有绿色,还有红、黄等各种各样颜色。她的话不仅打破了我对于树木颜色的固有认知,也让我改变了思想上存在的偏见,而这往往容易成为探索未知和深层次事物的阻碍。举一个建筑学相关例子:一道墙可以作为两个房间的简单分隔;如果在墙上挖一个洞,就可以变成一扇窗户;洞口下降到一定高度,便成为一把椅子,这时人可以坐在墙里面。一旦放开固有认知,无论是墙,还是柱子、屋顶等等,所有的建筑构成要素都可以被转化。

另一方面,绘画影响了我的审美。我一直认为,人对美有着本能的追求。专业的建筑师需要对空间的美有所审度,当然这种审度是存在一个度的。如果一味地追求建筑表面的美,会显得十分空洞,在追求美观、愉悦精神的同时不失其实用性,才是对建筑师设计功底的考验。

广东有着众神信仰,自小家里就会朝拜土地神、月亮神等民间神祇,似乎每个事物都有着神性,不论外部环境如何变迁,对于这些信仰的界定如何改变,生活在那片土地上的人们一如既往地相信神灵的存在。

大学毕业后,我前往西班牙继续求学。看到当地信徒将耶稣、圣母等神像盛装打扮,抬到街头游行时,我发现这与潮汕地区的“游神”如出一辙,所有人沉浸在欢乐的氛围中。即使生存环境迥异,双方对于信仰的认知、对生命本质的思考,以及由此衍生的对于建筑的营造,是高度相似的。

2013年,西班牙塞维利亚圣周游行,王伟侨摄

我是一个比较喜欢反思的人,一直在思考“建筑的目的是什么”,后来发觉这个问题的本质是在追问空间的意义。随着参访的宗教场所越来越多,我愈加体会到,不论是西方修道院还是中国佛寺,大多兼具世俗与神圣两大特性,既能够成为集体活动的场所,也能回应个体的精神需求。此类空间独特的氛围不断感染着我,也引发了我对“空间的时间性”的深入思考。正是在这样的驱动下,我选择了宗教建筑作为研究对象。

我始终认为,对空间的探索离不开对时间的认知,空间存在的意义在于给人以时间上的体验,且这种体验会逐渐转化为个体记忆,乃至集体记忆。我希望人们在我设计的空间里,能够拥有思考的片隙,找到探索自我的可能性。

首先,短暂停留的游客与长期的居住者,对于一座城市的感知和理解往往存在很大差异。作为游客,到访欧洲时会参观教堂、街道和广场,遇到特别景观会拍照打卡,留下一段记忆。而长期在此居住时,那些被视为“景点”的空间成为生活中的普通存在,我能够便捷地感受到人处于其中的感受,从空间使用者的角度出发,理解建筑设计中不易察觉的细微之处。

其次,我深刻体会到西方人对公共事务的高度关注与参与意识。记得有次我到访一座修道院,地面原本质朴的砖面因损坏而被更换为光亮的新砖,这一变化引起了一群当地居民的关注,他们主动联系修道院管理方反映意见,认为新铺设的亮面砖与修道院整体风格不相吻合,破坏了整体的美感。看到普通个体都在关注周围事物,共同为城市的“美”作出自己的贡献,我很受触动,这也影响了我的建筑设计理念。

有了这段经历,在从事设计工作时,我开始更加关注“建筑的周边”,尽可能地想象建筑对周围环境带来的影响,努力让其成为“他者的景观”。因此,相较于旨在成名的“作品”,当使用者的真实体验与设计者对空间的初衷相呼应时,往往更能唤起深层次的满足与愉悦。

二、服务于人,立基于后

以苏州园林为例,想必很多人都曾漫步其间,那里回廊曲折、亭榭错落、草木繁茂,游走其间,会看到诸多洞口,透过洞口便能看到明月芭蕉,真正做到了一步一景,文人墨客留下的大量诗文更是深化了园林的内涵与意境,让人觉得非常有趣。然而,多次游览后我渐渐发现,身处园林,内心难以真正安静下来。我想其中原因有二:一是自身内心本就难以安静,二是园林中的诸多洞口都在不断向我“索取”。从“人的尺度”出发,苏州园林的洞口确实照顾了人在物理层面的需求,即游览者眼睛的高度与洞口及外部景观之间存在“对话”关系;但与此同时,过多的景观之间也是一种竞争关系,好似同时有多人在与游览者对话,显得有些喧闹,影响人在精神层面上获得真正自在的体验。所以,美其实也需要“克制”与“留白”,方能真正契合人的尺度。

从求学生涯算起,我进入建筑行业已有十几年,期间走访过一些地方,见过一些优秀的建筑作品,对“美”也有了一定感触。这些经历让我累积了关于建筑的基本经验,帮助我做出一些判断,但还是存在很多不确定性,这恰恰促成了我对未知的探索,也是训练自我感知能力的一种方式。

对于建筑师而言,建筑是一个具有系统性的综合作品,其间的每一个构件都无法孤立讨论,而是要放入整体当中加以考量,这种思维上的差异,也是建筑师易与行业外人员产生意见分歧的根源。以前文所举的墙体变化为例,在设计窗户时,不仅要满足通风与采光的基本功能,还需考虑使用者的自身条件和未来需求变化、整体的空间效果、建筑材料的适配性,以及外部景观的协调性等诸多因素。

建筑是一项服务性的事业,依据服务对象的特点及变化来完成整体的设计,真正做到既能让人在空间中体验到时间,又能实现构造上的合理性,便是建筑师把握“人的尺度”的关键所在。

建筑的最终呈现形态,是在建筑师与使用者的持续沟通交流过程中逐渐确定下来的。建筑师要通过引导和挖掘,不断了解使用者真正想要的空间效果,在此基础上尽可能地满足对方的需求,同时不能忽视建筑在城市中扮演的角色与公共价值。建筑是城市空间的一份子,即使是私宅,也具有一定的公共性。建筑师如果一味地以自己的喜好作为标准,设计出的作品不能算好的建筑。

如果有矛盾产生,很大程度上是源于以下几点。

第一,缺乏对环境的足够认知,这与当下建筑行业急躁特性有关。以欧洲为例,一些国家在经历战争、火灾等大规模破坏后,往往通过系统性的城市重建与片区规划,使城市在保持整体秩序的同时,呈现出各具特色的局部风貌,人在其中行走时易于获得愉悦的空间体验。相比之下,中国城市的发展更多受房地产经济驱动,“千城一面”成为常态,孤立的小区与复杂的交通网络不断切割城市肌理,整体空间日益碎片化,难以形成连贯的城市体验。如若建筑项目成为绩效考评的工具,建造师更是受困其中,无法获得足够的时间去推敲设计,最终出来的建筑,可想而知,难以获得好的空间品质。

第二,对建筑的理解不够深入,这会使得建筑师简单地将自己的喜好与他人等同起来,殊不知二者有很大差别。

第三,建筑师本人不够坚定。一项建筑从概念设计到落成成型,其间会有众多角色参与:业主、设计团队、政府监管、施工方、未来使用者等,每一方都可能带来不同意见,很容易分散建筑师的注意力。如果建筑师不能把握好其中的博弈,据理力争,也很难完成一个好的设计。

佛教建筑在转型中面临的一些挑战,一定程度上反映了当下社会发展的阶段性特征。在快速发展的社会节奏影响下,一些建筑被赋加了较多的现实功能需求,个体的时间体验感被忽视;部分寺院也出现了扩建速度偏快或风格趋于潮流化的现象,使得原本纯真的特色未能得到有效彰显,建筑的纯粹性减弱,这点是十分可惜的。

我结合历史大事记绘制过一些寺院的发展曲线,从中发现,相较于历史上的动乱朝代,现下佛教的发展环境是相对宽松的,正处于由波谷向波峰的缓慢上升期。从根源上看,寺院面临的挑战其实并非来自外部,而是取决于自身的抵抗能力和把握能力,因而未来的佛教建筑应该拥有自己的“克制”,要给予空间足够的时间感,这也是我对未来佛教文化空间的期许。

王伟侨:2018年,我在哈佛大学访问期间,注意到当地的学者在做研究时,会认真仔细地收集大量中国以及全球信息,我触动颇深。彼时我的研究工作刚刚起步,对“什么是研究”这一问题感到有些困惑,一度认为只有得出深刻结论或产出新潮内容,才称得上是真正的研究。哈佛学者们从事的基础性研究工作让我受到启发:若只顾发表论文、著书立说或许能取得被世俗认可的“功名”,但这终究是属于个人的;如果从事基础性、延续性工作,以服务更多的人,或许更具长远价值。这也是我创建数据平台的缘起。

在寺院调研期间,我发现许多寺院虽历史悠久,但建筑图纸与历史文献并未得到系统整理,有些图纸虽偶有流传,但因保存不当,多有破损,十分可惜。我希望能够将更多寺院的历史资料,包括文献、图纸、老照片等尽量收集起来,纳入佛教建筑时空地图数据平台当中,并一点一点完善相关内容。

佛教建筑时空地图数据平台 http://buddhist.wiki/

该项目纯粹是个人行为,并非是基金项目的支持所做的。收集资料需要耗费大量的时间精力,加上本身的高校教学工作存在一定压力,所以整体进展较为缓慢。但我相信这类基础性研究工作,好比建筑的地基一般,虽难以被直接看见,且短期内很难有成果反馈,但作用是毋庸置疑的。唯有受到个人兴趣的驱使,具备足够热情与动力,才能不断坚持下去,即使日后我已不在,也希望这项工作能够为后人研究提供帮助。

三、讲座结缘,无中生有

此后不久,我前往七塔禅寺参访。寺院给我的第一印象是非常干净整洁、庄严肃穆,毫无杂物堆砌的乱象。可祥法师亲自接待,热情地为我介绍寺院的历史脉络、文物典藏,以及寺院东西两侧地块的建筑规划。他主动询问寺院是否具有研究价值,我当即表示肯定,认为寺院的空间布局及其与宁波老城的历史关系具有学术潜力,值得深入研究。

从寺院回来后,我系统梳理七塔禅寺的历史资料,愈发认识到其作为研究对象的独特价值。作为一座千年古刹,七塔禅寺不仅历史悠久,其空间演变过程也与宁波古城肌理的发展密切相关。由此,我将其确定为研究宁波佛教建筑与城市变迁互动关系的一个典型案例,并将此作为我后续研究寺城空间关系的切入点之一。

王伟侨:因为长期从事佛教建筑研究,我一直非常希望中国寺院建筑的空间之美能够在海外得以展现,于是萌生了在西班牙办建筑展的想法。

起初,我与团队计划以中国佛教“四大名山”的建筑作为展览对象,但最终未能落地。主要原因有二:一是未经许可,单方面想要获取寺院的历史文献和影像资料十分困难;二是缺乏足够的来自官方的资金支持。此外,我们在选择展览对象时也有一定的学术判断,关注的重点在于建筑空间的独特性与研究价值,而非寺院的规模或名气。

我将完成博士论文时收集的资料加以融合,一步步确定展览对象。2019年7月在西班牙举办的“中国佛寺建筑空间展”中,展示了包括七塔禅寺在内的20座浙江古寺的建筑形制与空间布局。这次展览的开端虽属于“无中生有”,但好在得到了西班牙马德里理工大学、西班牙建筑师协会等当地专业机构的支持,不仅为展览提供了免费场地、技术服务和设备支持,还利用其信息系统有效扩大了展览的辐射范围,最终取得了不错的效果。展览在马德里建筑师官方协会成功展出后,又应巴斯克大学邀请,参加了第二届巴斯克国际建筑双年展,并收到德国相关机构的邀约,可惜受到疫情影响,未能成行。

中国佛寺建筑空间展开幕式

按照最初的设想,我计划每年对一至两个寺院进行深入考察,并举办一次建筑展,同时将研究成果同步至“佛教建筑时空地图数据平台”,虽受到多方面因素影响,未能如期推进,但展览工作始终是我研究计划的重要部分。今年上半年,我们在同济大学举办了一场以“佛寺与城市”为主题的江南佛寺展。未来,我们会努力打破传统展览中“图纸+模型”式的单一呈现方式,将更多的研究成果和个人思考融入其中,展现中国当代寺院的鲜活状态。

王伟侨:我们开展寺院建筑研究工作,常常会借助历史地理学的视角,通过比对历史地图、查阅地方志等史料,探讨寺院与城市空间之间的互动关系。

在研究七塔禅寺的历史演变进程时,我查阅了《鄞县通志》等史料。根据史料记载,七塔禅寺所处位置最初隶属城郊,随着城市变迁与交通发展,逐步成为中心城区的一座大寺院。寺院山门前原有一条小河,河对岸有一排民居,香客需穿桥过屋,方能抵达寺门礼佛;然而,随着30年代的填河造路,寺院门口的河道被填平,桥梁不复存在;后随着城市道路的扩张,原有房屋也被拆除,寺院的山门便直接面向今日宽阔的百丈路。这一系列历史变迁使原本存在的“世俗-神圣”过渡空间被压缩乃至消失,所以在“三馆三园”项目设计中,我有考虑如何对这段距离加以弥补。

城市的发展会改变寺院的进入方式与呈现面貌,七塔禅寺并非个例。周围环境的变化导致寺院空间被压缩,本质上是城市发展带来的结果,许多寺院也面临着类似的困境。

四、“时空修补”,新旧共生

2002年,七塔禅寺全景。郭敬江 摄

2024年,七塔禅寺全景。康铁 摄

“时空修补”是指将杂乱无章、充满偶然性的时间片段和空间片段通过重新建立秩序,转化成完整图景。建筑师如同城市的“皮肤缝合者”,通过将空间上的新旧建筑加以“缝合”,让二者融洽相处地像祖孙一般,共同“修补”人们关于这段空间的“历史记忆”。虽然不易,但我认为很有必要。

我国早期的寺院多设钟楼与经楼,钟鼓楼原是明清时期政府衙门的配置设施,后日渐被寺院仿效,成为寺院的重要意象,尤其对身处繁忙都市的道场而言,早晚的清澈钟鼓之声既是院外行人心灵的慰藉,也是寺院与城市的特殊联结。

七塔禅寺的鼓楼是2003年仿照钟楼而建,可视为师父们进行的一次“空间修补”,“三馆三园”项目则是对寺院东西两侧地块的再度“时空修补”。钟楼和鼓楼恰好位于“栖心图书馆”和“东津艺术馆”与寺院主体建筑的过渡地段,故而我们将设计理念定名为“晨钟暮鼓”,并试图通过细节的把控,充分展现佛教场所的“两馆”与别处图书馆与艺术馆的不同之处,以丰富其文化内涵。

就东津艺术馆而言,整体性是指其自身有完整的空间形态和流线设计;碎片化是指对外的形象呈现。艺术馆位于百丈路与箕漕街转角处,三个稍低的建筑体量在视觉上为寺院主体让步,形成回廊院,并与鼓楼一道形成四合院。馆外的广场、桂花园、喷泉水池等景观则成为艺术馆和街道之间的轻松过渡,使场馆自然地融入周边环境,达到和谐融洽的状态。

栖心图书馆的设计亦是如此。图书馆西侧毗邻寺院东厢房,中间由一道院墙隔开。项目设计之时,寺院整体呈长条形,寺院法师活动空间有限,且私密性有所欠缺,故而在这道院墙的使用上,采用了“一分为二”的方式,打造两个院落:南侧院墙打通,与钟楼围合成一院落,能够有效将圆通宝殿广场的信众引导至图书馆,穿过外侧银杏园也可抵达百丈路主街;北侧院墙与素斋馆、樱花园联结,供寺院法师及信众游客闲坐品茗。图书馆东侧连接彩虹北路,较为喧闹,为营造安静的阅读空间,设计时将稍矮的书库及办公区作为过渡,隔绝噪音的同时降低尺度感,减少行人的视觉障碍。

此外,选用肌理尺度接近寺院青砖墙面的凹凸木纹清水混凝土,既非对原有材料的简单模仿,又可与现代城市建筑语言相呼应;周边庭园绿化则通过更为细腻的方式“修补”寺城空间,力求在新旧建筑之间建立起协调而统一的关系。

建筑的本质是在营造关系,包括空间的关系、单体建筑与城市的关系、个体身处空间与感知时间的关系、人与人的关系,以及当下与历史的关系等。如果关系足够充实,人处其中也会感到内心充盈。

总体来说,对于“三馆三园”项目,我非常关心的一点是,大家身处其间的真实感受与我当初设计时预想的状态是否一致。如若一致,可以算作成功的设计;如若不一,说明设计未能达到该有的程度。

东津艺术馆效果图。王伟侨 绘

栖心图书馆效果图。王伟侨 绘

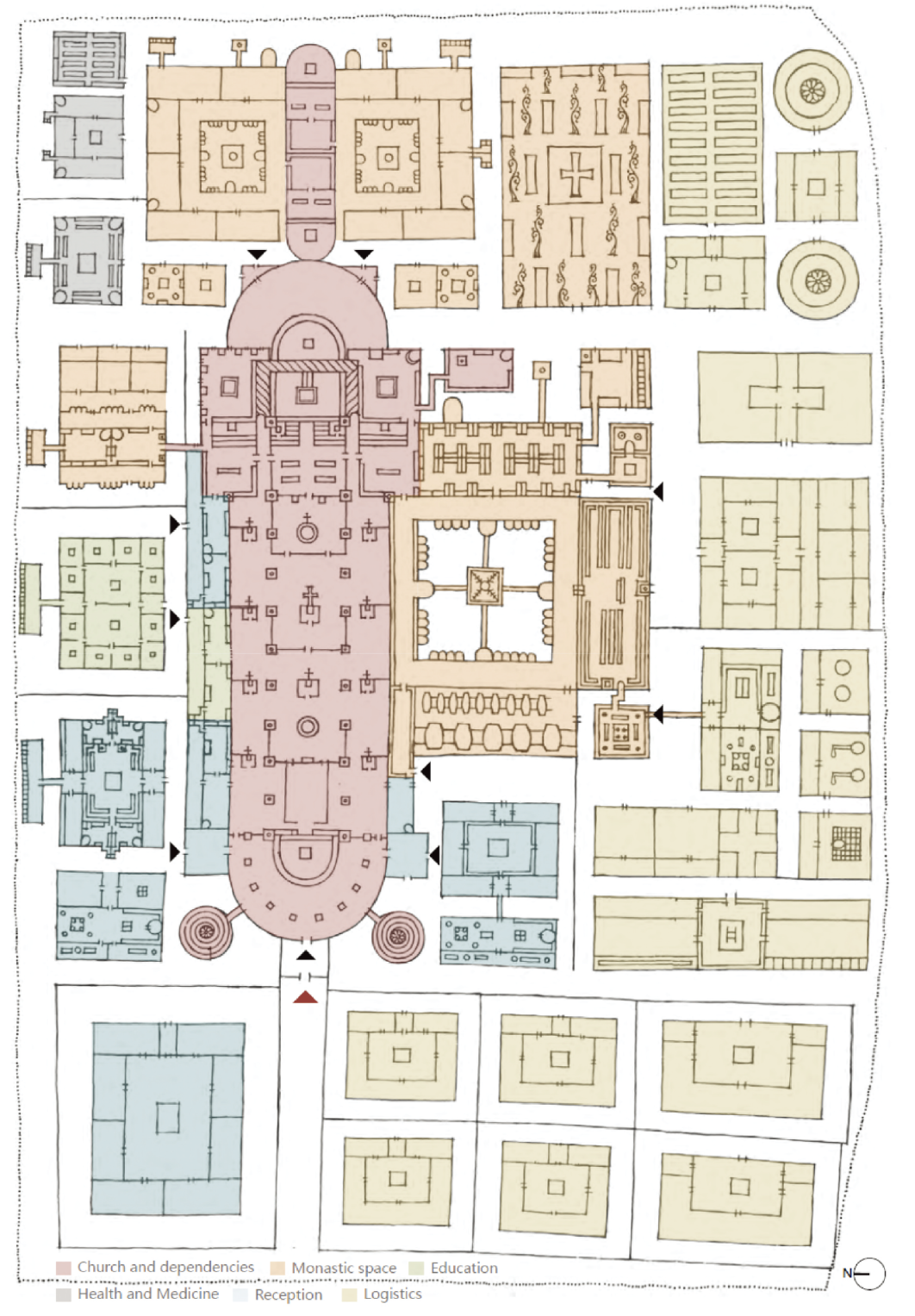

具体而言,两套理想布局展现出诸多相似之处:首先,均遵循从外部世俗空间逐步过渡到内部神圣空间的逻辑,营造出“洋葱结构”般的空间层次,强化了物质与精神领域的区隔;其次,礼拜空间在整体布局中均居于核心位置,体现其宗教功能的中心性;第三,二者皆注重功能分区,设置礼拜、生活、学习等专属空间,构建出有机统一的建筑体系;第四,通过中心礼拜路径与辅助内部通道的结合,实现多功能空间的并行运作;第五,布局普遍体现对“自给自足”式宗教生活的追求。当然,二者在空间延展方式和具体组织形式上仍存在一定差异。

《圣加尔平面》中的功能分区。王伟侨 绘

《中天竺舍卫国祇洹寺图经》中的功能分区。王伟侨 绘

在“三馆三园”项目设计中,我参考了上述空间逻辑。以项目中的栖心图书馆的设计为例:在最初的方案中,栖心图书馆的中庭设计为一个下沉的院子,中央栽种一棵树,绕树四周是壁龛式的小房间,与院子连通,二楼设有玻璃窗,可俯瞰庭院中心,外部则设置为书库和办公区,由里向外,空间逐步扩大,各层之间状态及作用不一。树所在位置为建筑核心,植物供冥想放松和精神探索,小房间为研究人员提供独立思考空间,贯通的院落为读者休闲放松提供便利,书库隔绝街道噪音,办公区便于对外交流。总体设计既为呼应佛陀树下成道的典故,也是从四周向中心凝聚,完成从世俗空间向神圣空间的过渡。

首先,交流是建筑从设计到落地过程中非常重要的一环。建筑不是由一张张图纸简单构成的,而是在各方充分的交流理解、漫长的讨论磨合过程中,不断调试而成。各人对于空间和时间的理解存在偏差,必然会影响信息的传递过程,这也启发了我后续的设计工作。其次,材料和构造是建筑能够如愿达到理想效果的关键,没有合适的材料和构造,建筑效果会严重走样,这一点又与第一点密不可分。

不同参与者之间达成长久的信任和相似的理念是非常困难的,但这是顺畅沟通的前提,也是建筑项目完成从图纸向空间转变的核心要素。

社交平台

社交平台